“A galeria superior”

(Crônica de João do Rio, idos de 1912)

A galeria superior é dividida por um tapume com portas de espaço a espaço para o livre trânsito dos guardas. Os presos não podem ver os cubículos fronteiros. Os olhos abrangem apenas os muros brancos e a divisão de madeira que barra a cal das paredes. Quando a vigilância diminui, falam de cubículo para cubículo, atiram por cima do tapume jornais, cartas, recordações.

Estão atualmente na galeria 238 detentos. A aglomeração torna-os hostis. Há confabulações de ódio, murmúrios de raiva, risos que cortam como navalhas. Com o sentido auditivo educadíssimo, basta que se dirija a palavra baixo a alguém do primeiro cubículo para que o saibam no último. E então surgem todos, agarram-se às grades, com o olhar escarninho dos bandidos e a curiosidade má que lhes decompõe a cara.

Ah! Essa galeria! Tem qualquer coisa de sinistro e de canalha, um ar de hospedaria da infâmia à beira da vida. Nos cubículos há, às vezes, 19 homens, condenados por crimes diversos, desde os defloradores de senhoras de 18 anos até os ladrões assassinos. A promiscuidade enoja. No espaço estreito, uns lavam o chão, outros jogam, outros manipulam, com miolo de pão, santos, flores e pedras de dominó, e há ainda os que escrevem planos de fuga, os professores de roubo, os iniciadores dos vícios, os íntimos passando pelos ombros dos amigos o braço caricioso… Quantos crimes se premeditam ali? Quantas perversidades rebentam na luz suja dos cárceres preventivos? Saciados da premeditação, há os jornais que lhes citam os nomes, há o desejo de possuir uma arma, desejo capaz de os fazer aguçar asas de caneca, o aço que prende a piaçava das vassouras, as colheres de sopa, e há ainda o jogo. Nesses cubículos joga-se mais de 40 espécies de jogos. Eu só contei 37, dos quais os mais originais – o camaleão, a mosca, o periquito, o tigre, a escova, o osso, a sueca, o laço, as três chapas – são prodígios de malandragem. E nenhum deles se recusa ao parceiro. Quando algum desconhecido passa, deixam tudo, precipitam-se, alguns nus, outros em ceroulas, e há como um diorama sinistro e caótico – negros degenerados, mulatos com contrações de símios, caras de velhos solenes, caras torpes de gatunos, cretinos babando um riso alvar, agitados, delirantes, e as mãos, mãos estranhas de delinquentes, finas e tortas umas, grossas alguma, moles e tenras outras, que se grudam nos varões de ferro com o embate furiosos de um vagalhão.

Vive naquela jaula o Crime multiforme. O guarda aponta o Cecílio Urbano Reis, assassino, na Saúde, de uma mulher que lhe resistira; o João Dedone, facínora cínico; matadores ocasionais, como Joaquim Santana Araújo, quase demente; o Mirandinha, mulato, passador de moeda falsa, que se faz passar por advogado, o Barãozinho, gatuno; Bouças Passos, ladrão, assassino; Salvador Machado, o íntimo criado de Tina Tatti; negros capangas com as bocas sujas, que resistem à prisão com fúria; desordeiros temíveis, como o Eduardinho da Saúde, retorcendo os bigodes, cheio de langores; sátiros moços e velhos violadores; o célebre Pitoca, que tem 66 entradas; rapazes estelionatários e até desvairados, com João Manoel Soares, acusado de tentativa de morte na pessoa do senhor Cantuária, que leva, numa agitação perpétua, a dizer:

– Eu sei, foi o bicho… Foi por causa do bicho, hein? Está claro!

Dois baixos-relevos alucinadores, dois frisos da história do crime de uma cidade, ora alegres, ora sinistros, como se fossem nascidos da colaboração macabra de um Forain ou de um Goya, dois grandes painéis a gotejar sangue, treva, pus, onde perpassam, com um aspecto de bichos lendários, os estupradores de duas crianças, de 7 e 10 anos…

Encontro ao lado de respeitáveis assassinos, de gatunos conhecidos, na tropa lamentável dos recidivos, crianças ingênuas, rapazes do comércio, vendedores de jornais, uma enorme quantidade de seres que o desleixo das pretorias torna criminosos. Quase todos estão inclusos, ou no artigo 393 (crime de vadiagem), ou no 313 (ofensas físicas). Os primeiros não podem ficar presos mais de 30 dias, os segundos, sendo menores, mais de sete meses. Os processos, porém, não dão custas, e as pretorias deixam dormir em paz a formação da culpa, enquanto na indolência dos cubículos, no contacto do crime, rapazes, dias antes honestos, fazem o mais completo curso de delitos e infâmias de que há memória. Chega a revoltar a inconsciência com que a sociedade esmaga as criaturas desamparadas.

Nessa enorme galeria, onde uma eterna luz lívida espalha um vago horror, vejo caixeirinhos portugueses com o lápis atrás da orelha, os olhos cheios de angústia; italianos vendedores de jornais, encolhidos; garçons de restaurants; operários, entre as caras cínicas dos pivetes reincidentes, e os porteiros do vício, que são os chefes dos cubículos. Todos invariavelmente têm uma frase dolorosa:

– É a primeira vez que entro aqui!

E apelam para os guardas, sôfregos, interrogam os outros, trazem o testemunho dos chefes.

Por que estão presos? José, por exemplo, deu com uma correia na mão de um filho do cabo de um delegado; Pedro e Joaquim, ao saírem do café onde estão empregados, discutiram um pouco mais alto; Antônio atirou uma tapona na cara de Jorge. Há na nossa sociedade moços valentes, cujo esporte preferido é provocar desordens; diariamente, senhores respeitáveis atracam-se a sopapos; jornalistas velho-gênero ameaçam-se de vez em quando pelas gazetas, falando de chicote e de pau a propósito de problemas sociais ou estéticos, inteiramente opostos a esses aviltantes instrumentos da razão bárbara. Nem os moços valentes, nem os senhores respeitáveis, nem os jornalistas vão sequer à delegacia.

Os desprotegidos da sorte, trabalhadores humildes, entram para a Detenção com razões ainda menos fundadas.

E a Detenção é a escola de todas as perdições e de todas as degenerescências.

O ócio dos cubículos é preenchido pelas lições de roubo, pelas perversões do instinto, pelas histórias exageradas e mentirosas. Um negro, assassino e gatuno, pertencente a qualquer quadrilha de ladrões, perde um cubículo inteiro, inventando crimes para impressionar, imaginando armas de asas de lata, criando jogos, arando rolos. Oito dias depois de dar entrada numa dessas prisões, as pobres vítimas da justiça, quase sempre espíritos incultos, sabem a técnica e o palavreado dos chicanistas de porta de xadrez para iludir o júri, leem com avidez as notícias de crimes romantizados pelos repórteres, e o pavor da pena é o mais sugestionador de reincidência. Não há um ladrão que, interrogado sobre as origens da vocação, não responda:

– Onde aprendi? Foi aqui mesmo, no cubículo.

Recolhida à sombra, nesse venenoso jardim, onde desabrocham todos os delírios, todas as neuroses, é certo que a criança sem apoio lá fora, hostilizada brutalmente pela sorte, acabará voltando. Mais de uma vez, na cerimônia indiferente e glacial da saída dos presos, eu ouvi o chefe dos guardas dizer:

– Vá, e vamos ver se não volta.

Como mais de uma vez ouvi o mesmo guarda, quando chegavam novas levas, dizer para umas caras já sem-vergonha:

– Outra vez, seu patife, hein?

Mas que fazer, Deus misericordioso? Nunca, entre nós, ninguém se ocupou com o grande problema da penitenciária. Há bem pouco tempo, a Detenção, suja e imunda, com cerca de 900 presos à disposição de bacharéis delegados, era horrível. Passear pelas galerias era passear como o Dante pelos círculos do inferno, e antes do senhor Meira Lima, cuja competência não necessita mais de elogios, o cargo de administrador estava destinado a cidadão protegidos, sem a mínima noção do que vem a ser um estabelecimento de detenção.

Qual deve ser o papel da polícia numa cidade civilizada? Em todos os congressos penitenciários, até agora tão úteis como o nosso último latino-americano, ficou claramente determinado. A polícia é uma instituição preventiva, agindo com o seu poder de intimidação, e o doutor Guillaume e o doutor Baker chegaram, em Estocolmo, às conclusões de que uma boa polícia tem mais força que o código penal e mais influência que a prisão.

A nossa polícia é o contrário. Para que a detenção dê resultados, faz-se necessário seja conforme ao fim predominante da pena, com o firme desejo de reformar e erguer a moral do culpado. Que fazemos nós? Agarramos uma criança de 14 anos porque deu um cascudo no vizinho, e calma, indiferente, cinicamente, começamos a levantar a moral desse petiz dando-lhe como companheiros, durante os dias de uma detenção pouco séria, o Velhinho, punguista conhecido, o Bexiga Farta, batedor de carteira, e um punhado de desordeiros da Saúde!

A princípio tomei-lhes os nomes: Manuel Fernandes, Antônio Oliveira, Francisco Queiroz, Martins, Francisco Visconti, Antônio Gomes…

Mas era inútil. Para que, se o crime está na própria organização da polícia? Estão marcados! E eu ia deixar esse canto de jardim sinistro, quando vi uma pobre criancinha, magra, encostada à parede, o olhar já a se encher de sombra.

– Como te chamas?

– José Bento.

Tinha 14 anos, e era acusado de crime de morte. Fora por acaso, o outro dissera-lhe um palavrão… Quem sabe lá? Talvez fosse. E, cheio de piedade, perguntei:

– Vamos lá, diga o que o menino quer. Prometo dar.

– Eu? Ah! Os outros são maus… São valentes, sim, senhor, metem raiva à gente… Até têm armas escondidas! A gente tem de se defender… Eu tinha vontade…de uma faca…

E cobriu o rosto com as mãos trêmulas.

(In “Os dias passam”, de Paulo Barreto, ou João do Rio – livro de 1912)

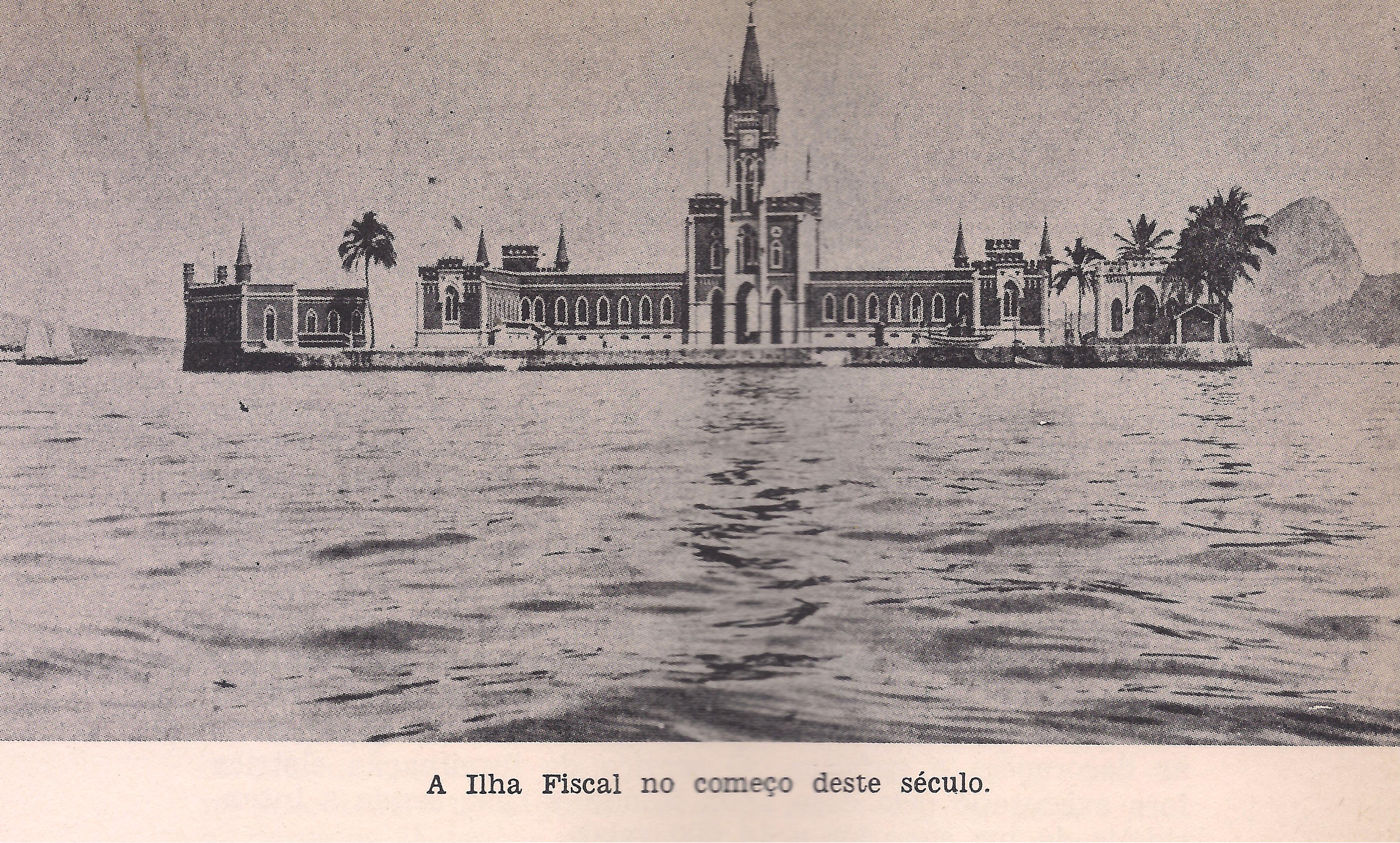

No último ano do Império, as cordialíssimas relações e a tradicional amizade que sempre uniu nosso País ao Chile foram festejadas com mútuas demonstrações de estima e simpatia. Em Valparaíso e Santiago, Governo e povo chilenos esmeraram-se em obsequiar a oficialidade do nosso cruzador Almirante Barroso, em viagem de circunavegação. O Brasil, sentindo-se tocado por tais provas de amizade e confraternização, achou a ocasião apropriada para manifestar à Nação amiga o seu profundo reconhecimento, quando, a 11 de outubro de 1889, aqui aportou a esquadra chilena, capitaneada pelo encouraçado Almirante Cochrane, sob o comando do capitão-de-mar-e-guerra Constantino Bannen, em derrota da Europa para Valparaíso.

No último ano do Império, as cordialíssimas relações e a tradicional amizade que sempre uniu nosso País ao Chile foram festejadas com mútuas demonstrações de estima e simpatia. Em Valparaíso e Santiago, Governo e povo chilenos esmeraram-se em obsequiar a oficialidade do nosso cruzador Almirante Barroso, em viagem de circunavegação. O Brasil, sentindo-se tocado por tais provas de amizade e confraternização, achou a ocasião apropriada para manifestar à Nação amiga o seu profundo reconhecimento, quando, a 11 de outubro de 1889, aqui aportou a esquadra chilena, capitaneada pelo encouraçado Almirante Cochrane, sob o comando do capitão-de-mar-e-guerra Constantino Bannen, em derrota da Europa para Valparaíso. Era de êxtase a impressão da ilha, toda cercada de bandeiras chilenas e brasileiras e feericamente iluminada por milhares de lâmpadas elétricas e de lanternas venezianas de cores e feitios variados, produzindo belíssimo efeito entre as decorações e enfeites. O serviço de iluminação elétrica fora executada pela casa Leon Rodde & Cia., sendo a intensidade da luz superior a 14.000 velas. (Nota do Editor: Vela é o nome de antiga unidade de medição de intensidade

Era de êxtase a impressão da ilha, toda cercada de bandeiras chilenas e brasileiras e feericamente iluminada por milhares de lâmpadas elétricas e de lanternas venezianas de cores e feitios variados, produzindo belíssimo efeito entre as decorações e enfeites. O serviço de iluminação elétrica fora executada pela casa Leon Rodde & Cia., sendo a intensidade da luz superior a 14.000 velas. (Nota do Editor: Vela é o nome de antiga unidade de medição de intensidade